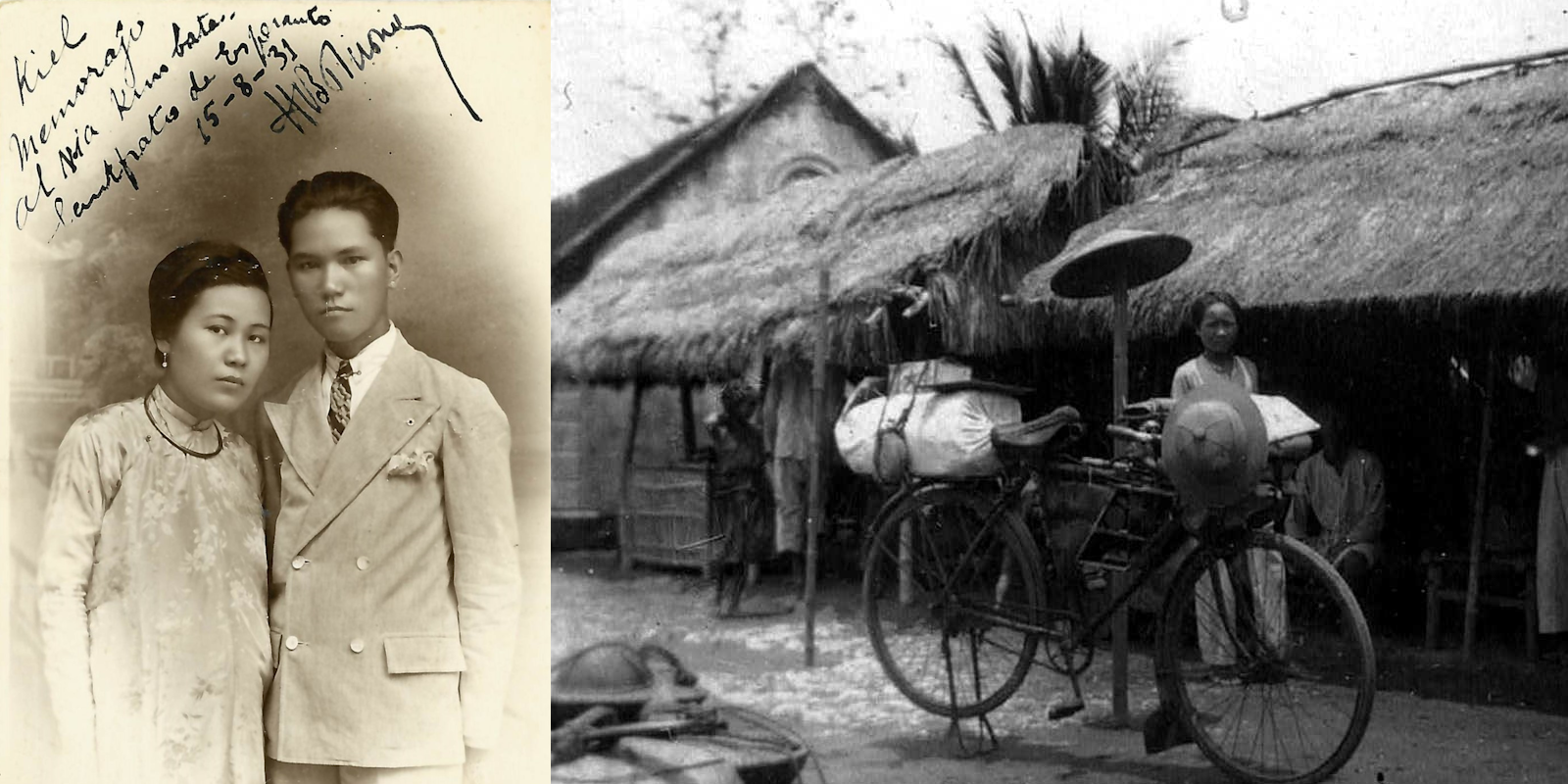

Sur la photo ci-dessus : à gauche, les époux Huyng Ba Duong, leaders du mouvement espérantiste vietnamien et à droite, le vélo de Lucien garé devant une maison vietnamienne.

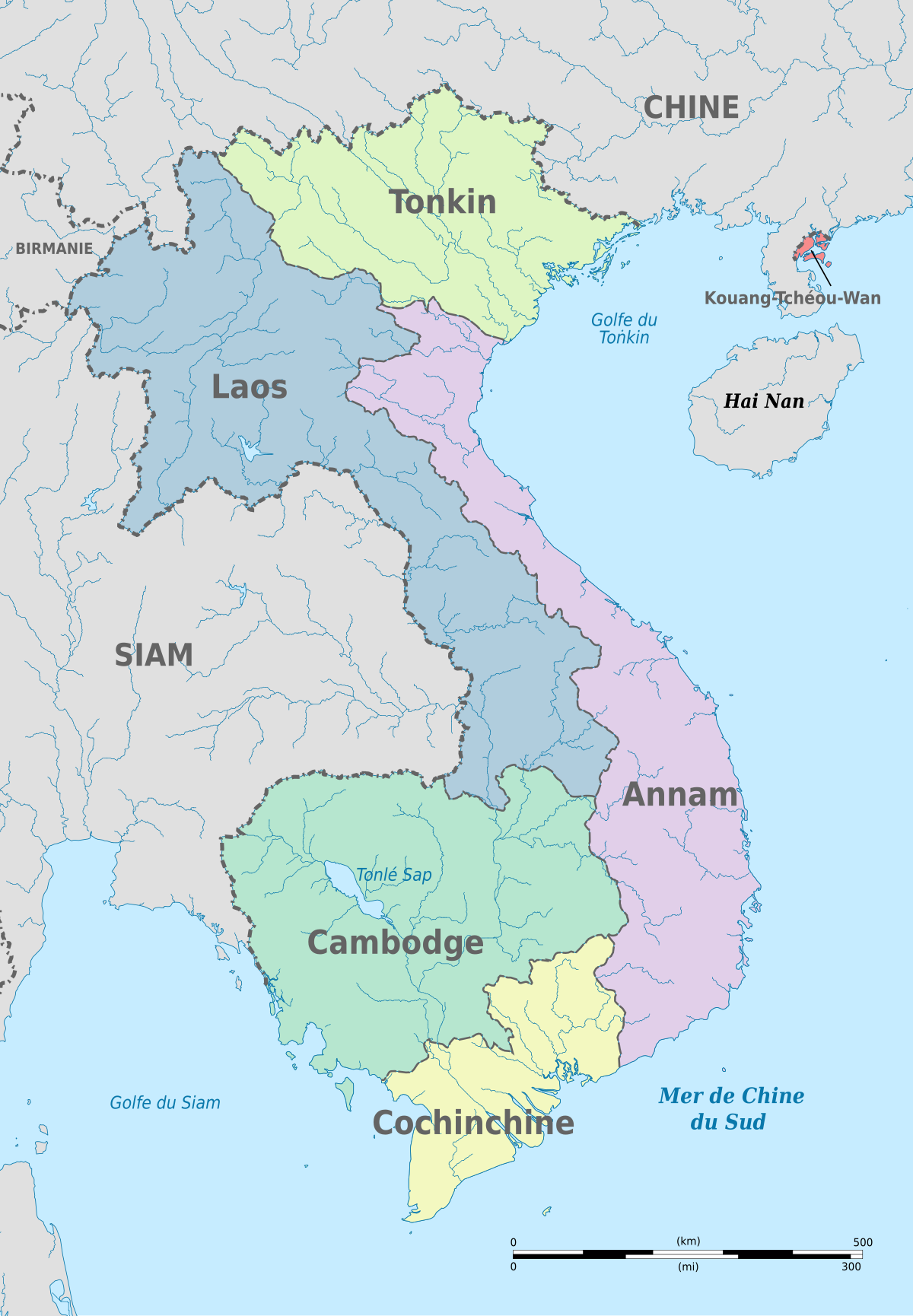

En 1931, l’Indochine française est une colonie d’Asie du Sud-Est contrôlée par la France. Elle est composée de plusieurs régions qui forment aujourd’hui le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Ce dossier te propose de découvrir comment vivaient les habitants à cette époque, comment les Français organisaient le territoire, quelles étaient les différences entre les colons et les locaux, et comment la culture locale et la culture française se mélangeaient. Tu pourras aussi comprendre pourquoi certaines personnes ont commencé à vouloir l’indépendance. Grâce à des images, des définitions et des exemples concrets, tu vas plonger dans la vie quotidienne en Indochine il y a presque 100 ans.

Sommaire

-

- L’Indochine française : un empire colonial en Asie

- Saisons extrêmes et climat tropical

- Organisation de la société locale

- Se déplacer en Indochine dans les années 1930

- Vie culturelle : deux mondes se croisent

- Spiritualité : entre traditions locales et influence française

- L’Indochine en Lot-et-Garonne

- A la bibliothèque de Lavardac

1 – L’Indochine française : un empire colonial en Asie

L’Indochine française est un territoire colonisé par la France à partir de 1858. En 1931, elle regroupe cinq régions :

- le Tonkin (nord du Vietnam),

- l’Annam (centre du Vietnam),

- la Cochinchine (sud du Vietnam),

- le Cambodge,

- et le Laos.

Elle ne correspond pas à un seul pays actuel, mais à trois : le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

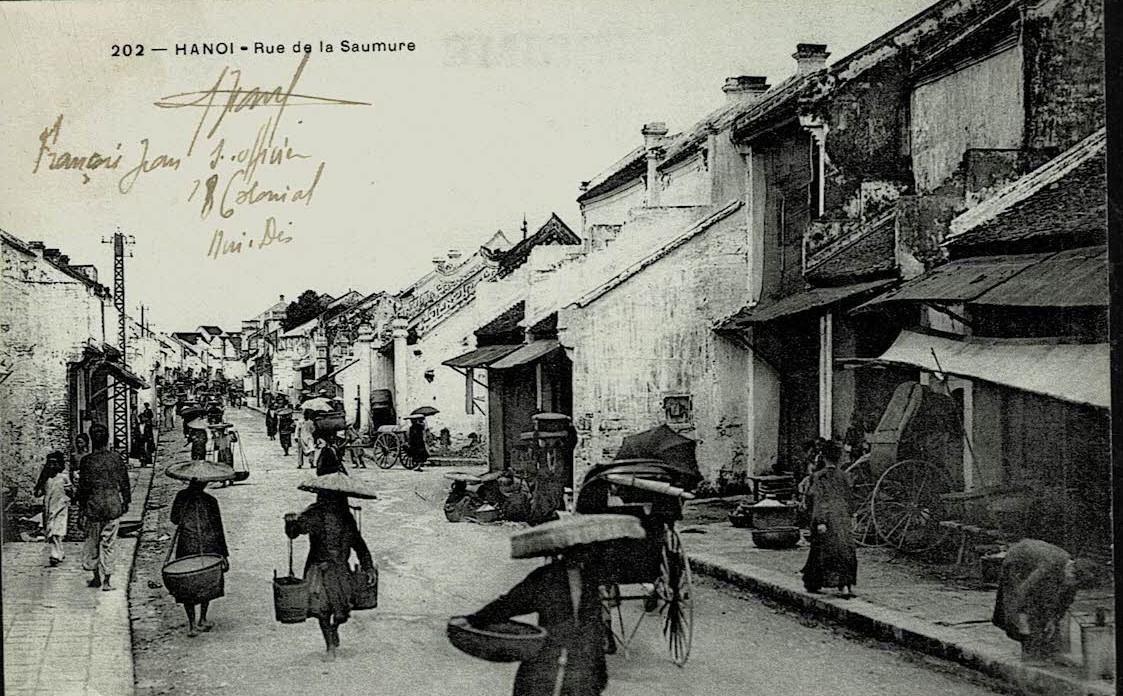

La capitale de l’Indochine est Hanoï, située dans le Tonkin. C’est là que réside le gouverneur général de l’Indochine, représentant de la France. Aujourd’hui, le quartier français de Hanoï est un endroit spécial qui rappelle le passé colonial de la ville. On y trouve de belles rues avec des bâtiments élégants, comme des villas et des cafés, qui ressemblent à ceux de Paris. Ce quartier a été construit par les Français il y a plus de cent ans et mélange des éléments de la culture vietnamienne et française.

Définition :

- Colonie : territoire contrôlé par un pays étranger.

- Gouverneur général : personne chargée de diriger une colonie au nom du pays colonisateur.

Indochine Française 1900-1945

Bien que la France développe des infrastructures et des systèmes de santé, la vie des habitants reste très inégale et beaucoup souffrent de conditions de travail difficiles. À cette époque, le mouvement pour l’indépendance prend de l’ampleur, surtout au Vietnam, où des groupes cherchent à se libérer de la domination coloniale. Les Français, bien qu’en minorité, contrôlent l’économie et la politique, ce qui provoque des tensions croissantes. La population de l’Indochine continue de croître, avec des millions d’habitants, mais les inégalités et les luttes pour la liberté sont de plus en plus présentes.

Les écoles enseignent en français. Des métis (enfants de colons et de mères vietnamiennes) sont parfois rejetés par les deux communautés. Le racisme est fréquent dans la société coloniale, où les Français vivent dans des quartiers séparés, souvent plus riches.

Magasins dans le quartier français d’Hanoï

Quartier français d’Hanoï, rue Paul Bert

Quartier populaire d’Hanoï

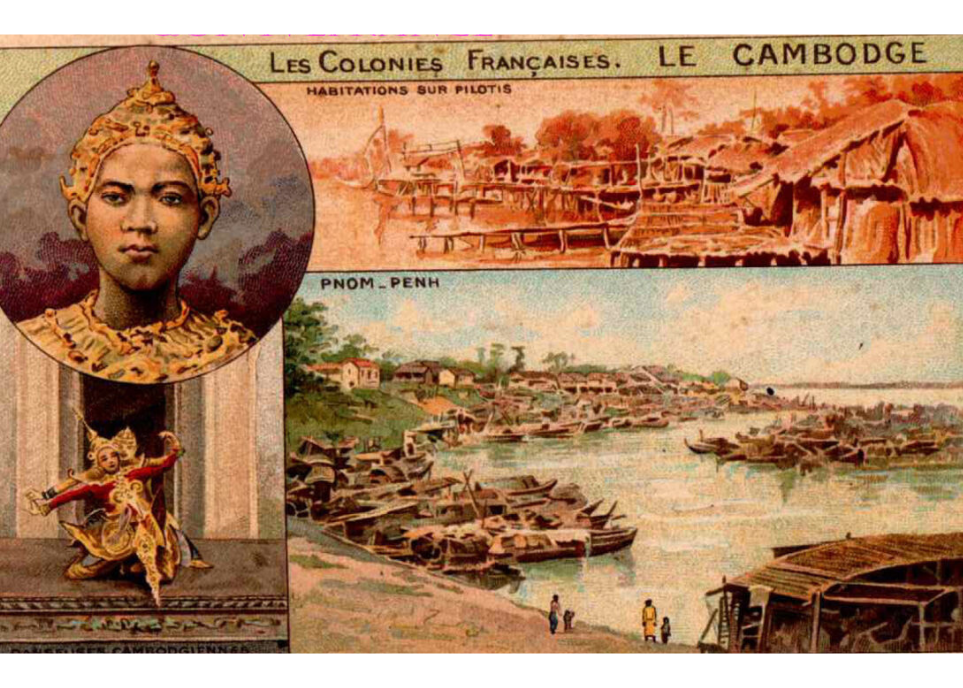

Carte postale des colonies françaises – Le Cambodge

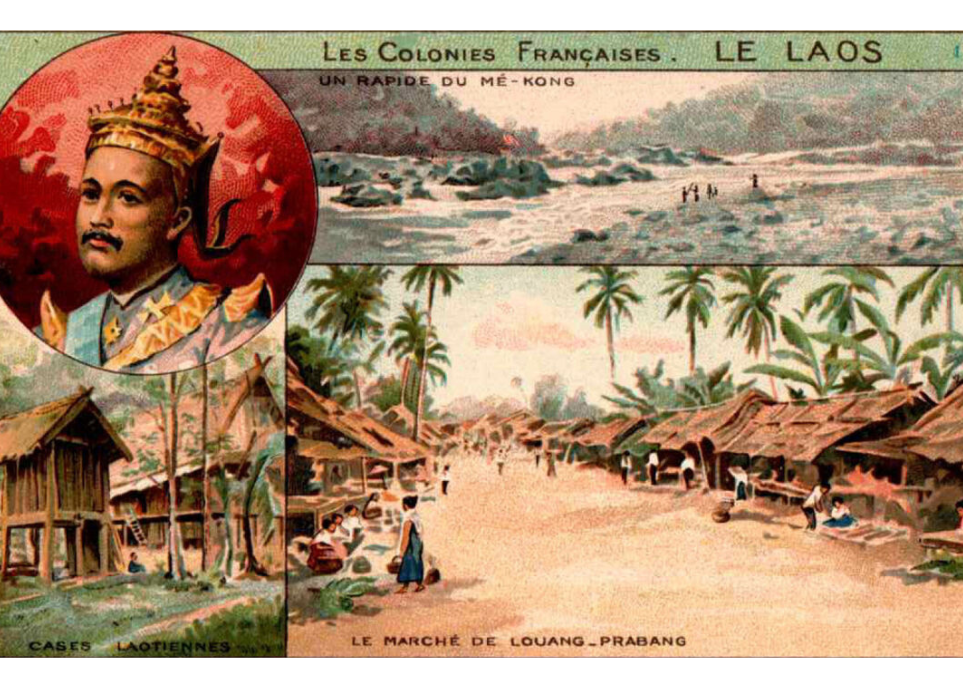

Carte postale des colonies françaises – Le Laos

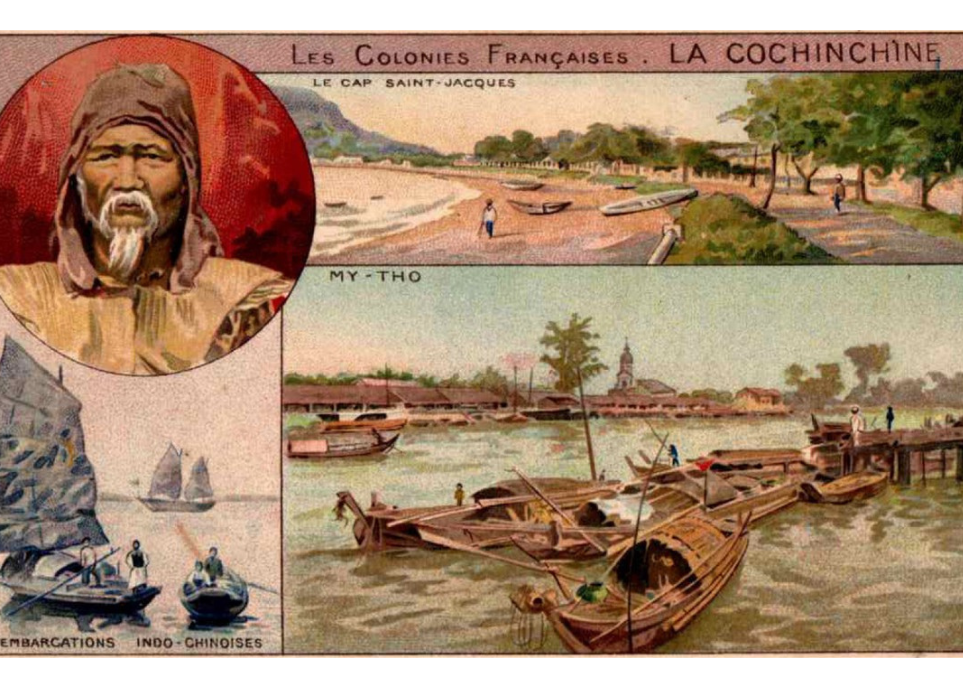

Carte postale des colonies françaises – La Cochinchine

Carte postale des colonies françaises – L’Annam

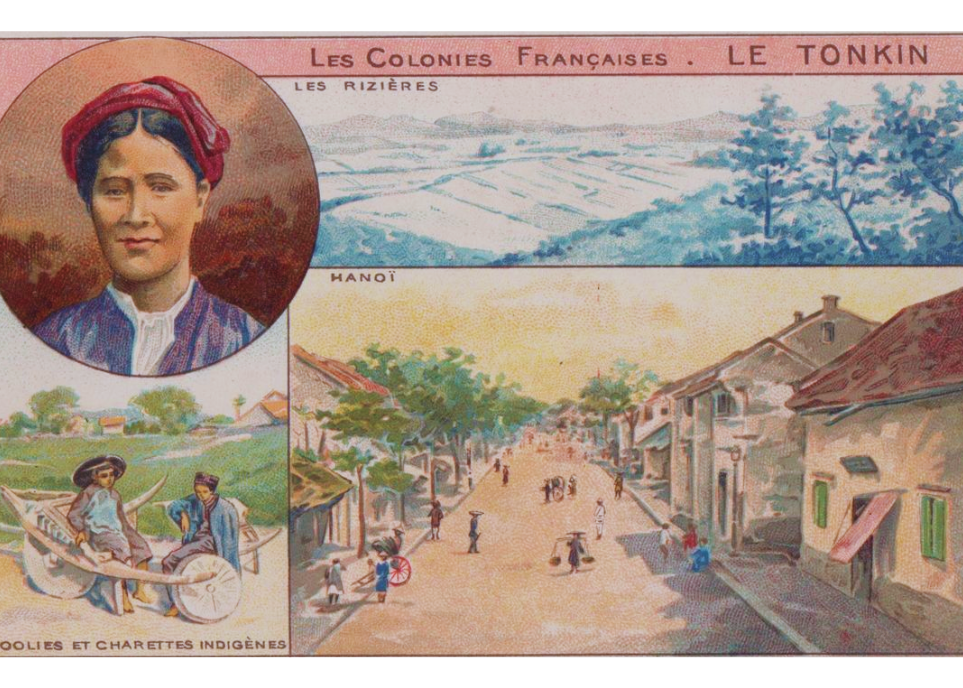

Carte postale des colonies françaises – Le Tonkin

2 – Saisons extrêmes et climat tropical

Le climat en Indochine est chaud et très humide, avec une saison des pluies (de mai à octobre). Pendant cette période, les pluies sont si intenses qu’elles provoquent des inondations, et tout peut être envahi de moisissures.

Les colons européens souffrent souvent de maladies tropicales (paludisme, dysenterie) et certains apprennent à se soigner avec des plantes locales, utilisées depuis des siècles par les populations indigènes.

Inondation à Phnom-Penh, Cambodge

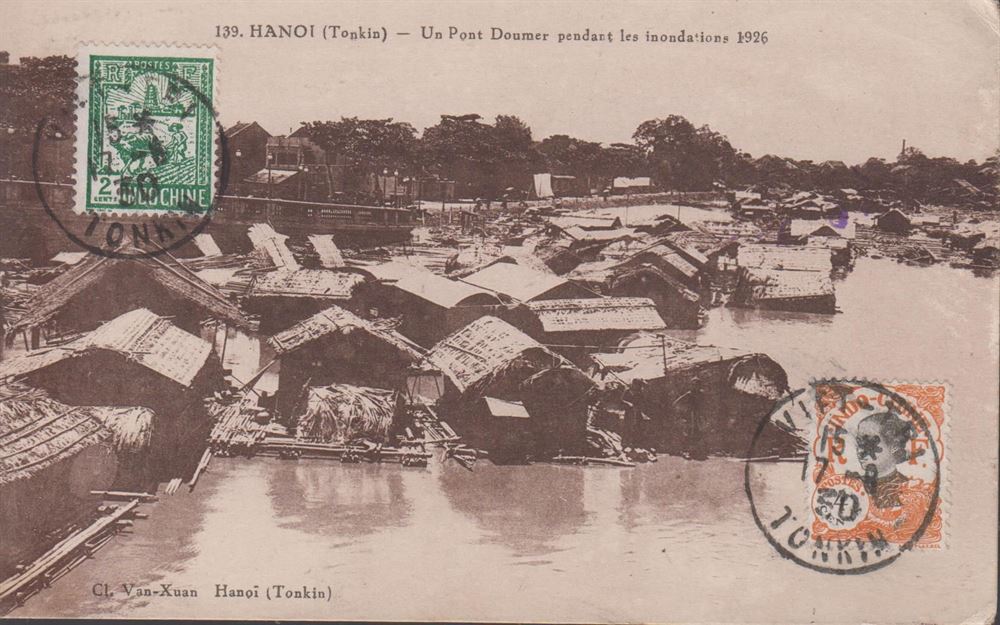

Hanoï lors des inondations de 1926

Plantes médicinales locales

Le bétel est une plante grimpante à fleurs dont les feuilles ont des vertus médicinales. On les mâche avec de la chaux et de la noix d’arec pour créer une préparation appelée bétel. Cela stimule la salivation, qui devient rouge. Cette préparation a des effets désinfectants et désaltérants. En Indochine en 1931, le bétel est principalement consommé par les jeunes femmes de 16 à 20 ans, noircissant leurs dents et marquant leurs bouches de traces rougeâtres.

Femme ayant chiqué du bétel

Le bael, appelé aussi « coing du Bengale » est utilisé pour ses propriétés digestives. Il est souvent employé pour traiter la diarrhée, les troubles digestifs et les douleurs abdominales

Maladies tropicales en Indochine:

En 1930, en plus de la famine, de nombreuses maladies faisaient des ravages en Indochine. La variole était la plus dangereuse, tuant beaucoup d’enfants. Le paludisme était moins grave dans les zones de rizières, mais très dangereux dans les montagnes. Le choléra se propageait le long des rivières, et le béribéri, causé par une alimentation pauvre en vitamine B1, touchait surtout les prisonniers. L’opium, utilisé depuis le XVIIIe siècle, causait de graves problèmes sociaux et économiques.

3 – Organisation de la société locale

La population locale vit majoritairement dans des villages et pratique la culture du riz (riziculture) ou du caoutchouc. La famille y est très importante, souvent élargie (grands-parents, oncles, tantes vivant ensemble).

Les Français imposent des impôts et obligent parfois les habitants à travailler sur des plantations ou dans des mines pour peu de salaire. Beaucoup vivent dans la pauvreté, la famine, la misère.

La colonisation a détruit l’équilibre agricole, aggravant la situation économique. Après la crise de 1930, la dégradation de l’économie rurale s’est intensifiée, menant à une famine qui a touché de nombreuses personnes.

Photo de Lucien, en Indochine, une armée de récolteuses de riz pendant la saison de la récolte, septembre 1931.

Photo de Lucien Indochine. Une manière complètement primitive d’irriguer une rizière. Septembre 1931.

Actuelles rizières en terrasse au Vietnam

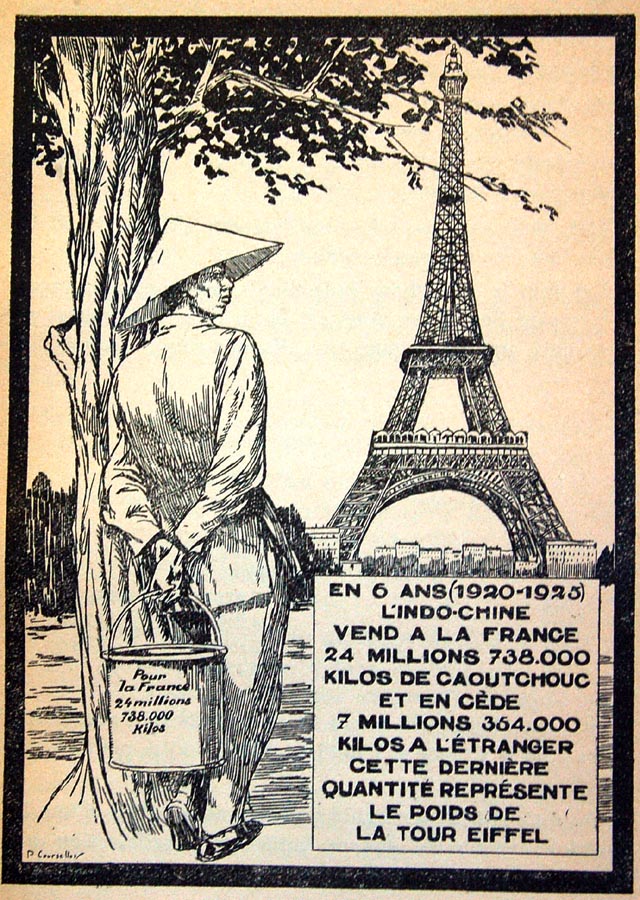

Au début du XXe siècle, la France développe de grandes plantations de caoutchouc en Indochine, surtout dans le sud du Vietnam, appelé la Cochinchine.

Le caoutchouc vient d’un arbre appelé hévéa. Pour récolter le latex (le liquide blanc qui devient du caoutchouc), il faut entailler l’écorce de l’arbre. Les « saigneurs » (les ouvriers qui font ces entailles) travaillent très tôt le matin. Après quelques heures, ils reviennent pour ramasser le latex, qui est ensuite transporté dans un seau, puis une citerne. Pour éviter que le latex ne durcisse trop vite, on y ajoute de l’ammoniac. Ensuite, en usine, on fait coaguler (durcir) ce latex avec de l’acide, puis on le passe dans des machines qui le lissent ou le froissent, avant de le sécher. Il est enfin compressé.

En 1931, l’Indochine produit déjà 10 000 tonnes de latex. Mais cette production repose sur le travail de milliers d’ouvriers locaux, souvent mal payés et dans des conditions très dures.

Plantation d’hévéas en Indochine

Pour en savoir plus:

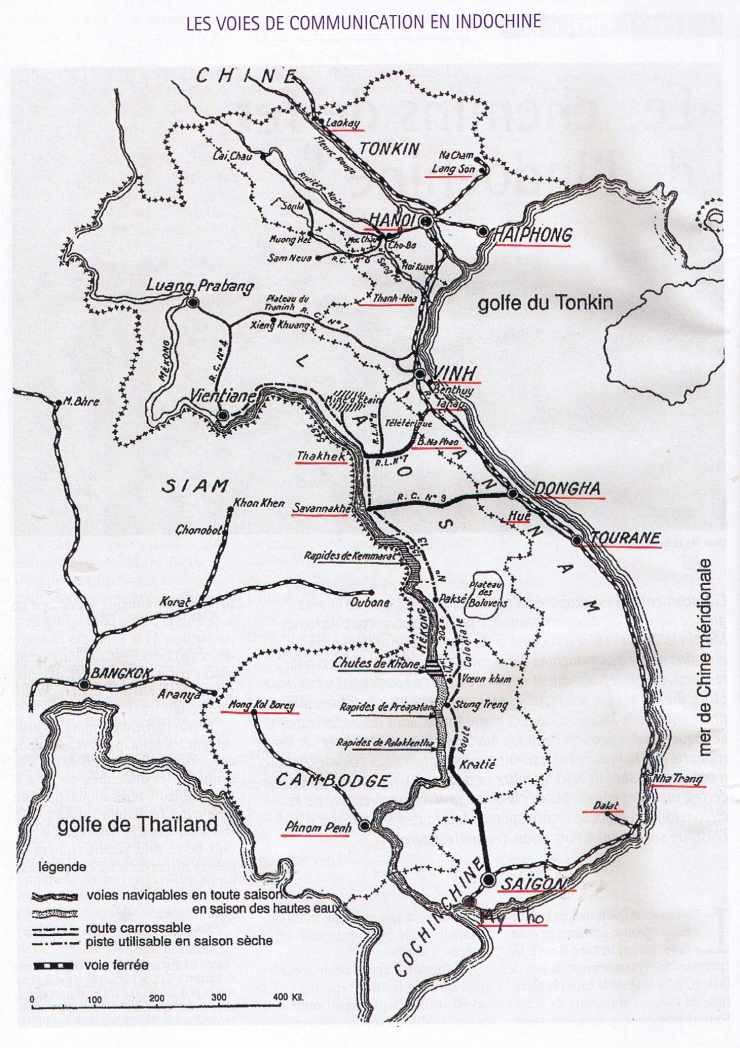

4 – Se déplacer en Indochine dans les années 1930

En 1931, les grandes villes sont reliées par des chemins de fer ou des routes, mais souvent en mauvais état. On circule aussi à pied, en cyclo-pousse (tricycle avec siège passager), en jonque (bateau traditionnel) ou en train. Le train est un symbole de la présence française.

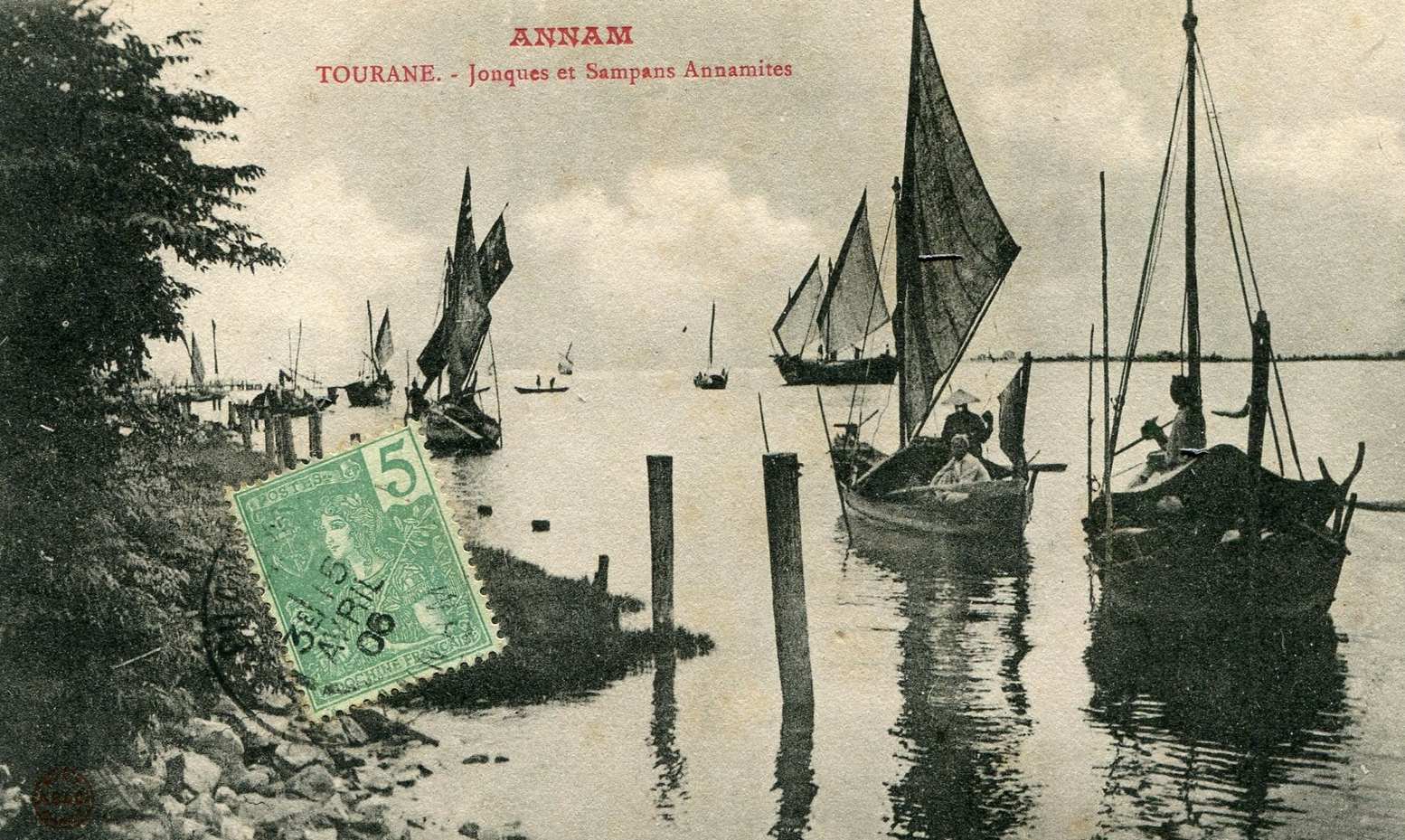

Des ports comme Saïgon ou Tourane (aujourd’hui Da Nang) sont actifs pour le commerce.

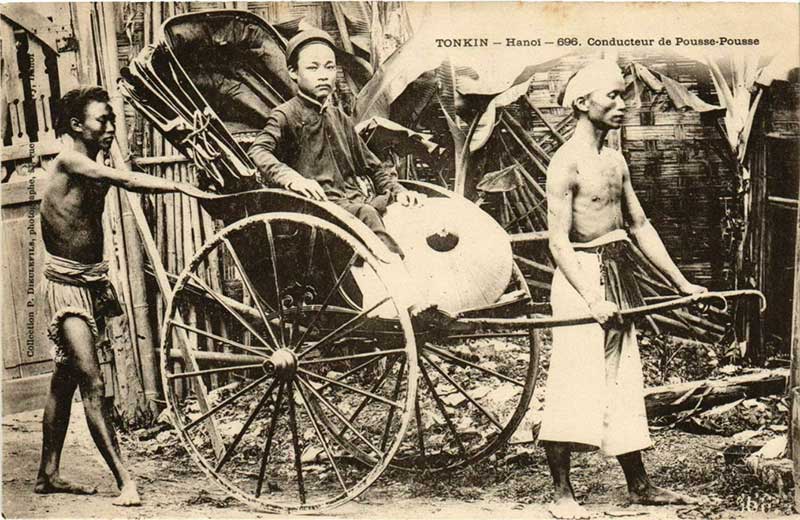

Le cyclo-pousse

Le cyclo-pousse est un moyen de transport traditionnel au Vietnam, qui a évolué à partir du pousse-pousse, utilisé par les riches au XIXe siècle. À l’origine, il était tiré par un homme, mais il a été modernisé en cyclo-pousse, un mélange de pousse-pousse et de vélo, pour être plus pratique. Pendant la guerre du Vietnam, il a servi à transporter des objets lourds, mais aujourd’hui, il est surtout utilisé par les touristes pour découvrir les villes.

Pousse pousse tiré par un coolie

Cyclo pousse. A Saïgon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville) devant la cathédrale Notre-Dame

Le train

La construction des chemins de fer en Indochine commence à la fin du XIXe siècle : le tout premier train circule en 1885, entre Saïgon et My Tho, sur une distance de 70 kilomètres.

À partir de 1898, le gouverneur général Paul Doumer lance un grand programme de travaux publics. L’objectif est de mieux relier les villes importantes et d’ouvrir l’Indochine vers ses pays voisins, comme la Chine ou le Siam (aujourd’hui la Thaïlande).

Peu à peu, plusieurs lignes sont construites et forment un grand réseau de voies ferrées reliant le nord, le centre et le sud du pays, à travers le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine. C’est ce qu’on appelle le Transindochinois.

La construction de ces lignes n’a pas été facile. Il a fallu bâtir des ponts impressionnants, parfois longs de plus de 1 000 mètres, comme le célèbre pont Doumer à Hanoi.

Réseau ferré Indochine. Source Historail.fr

Source : lajauneetlarouge.com

Le pont Paul Doumer à Hanoï

La jonque

Bateau à fond plat doté d’un ou de deux mâts, en bois d’arbres résineux et gréé d’une voile lattée en bambou, la jonque a traversé non seulement les mers mais aussi les siècles. Originaire de la mer de Chine, la jonque figure parmi les plus anciennes embarcations créées par l’Homme.

Jonques et sampans traditionnels

Jonque moderne dans la baie de Ha Long (Vietnam)

5 – Vie culturelle : deux mondes se croisent

La vie culturelle est marquée par la rencontre entre les traditions asiatiques et les influences françaises.

D’un côté, les locaux conservent leurs arts anciens : musique traditionnelle, danses, fêtes religieuses, théâtre populaire. De l’autre, la France apporte ses écoles, sa langue, ses livres, ses films et son art. Dans les grandes villes comme Hanoi ou Saïgon, des bâtiments à l’européenne sont construits : théâtre, cinéma, gare… L’Ecole des Beaux Arts d’Indochine est fondée à Hanoï en 1924. On lit des journaux en deux langues, on écoute aussi bien des chansons locales que de la musique française. Des vêtements traditionnels sont modernisés avec des tissus européens.

Théâtre d’Hanoï

La culture locale est très riche : musique traditionnelle, instruments comme le dan bau (monocorde), théâtre tuong ou chèo, cérémonies religieuses bouddhistes.

Le dan bau

L’unique corde est mi-pincée, mi-frottée au moyen d’un plectre en bambou, tenue de la main droite. La hauteur peut être modifiée à l’aide d’un manche flexible, muni d’une caisse de résonance, manipulé de la main gauche.

Le Tuong met en scène des personnages types, reconnaissables à leur maquillage et à leurs costumes, souvent élaborés et extravagants. La couleur du visage, les sourcils et la barbe peuvent refléter la personnalité d’un personnage.

Pour en savoir plus: tout sur l’art du tuong: histoire et vidéo de spectacles (en vietnamien traduisible en français)

Le pho

La culture s’exprime enfin aussi dans l’assiette ! La cuisine indochinoise utilise beaucoup de riz, de légumes, de poisson, d’herbes fraîches (comme la citronnelle ou la coriandre). Le pho, une soupe de nouilles, est très populaire au nord. Elle est faite de nouilles de riz, de viande de bœuf et d’herbes aromatiques, le tout cuit dans un bouillon savoureux.

Pour en savoir plus: tout savoir sur l’histoire du pho et ses recettes traditionnelles

Le pho

6 – Spiritualité : entre traditions locales et influence française

En Indochine, les croyances traditionnelles sont variées. On y trouve :

- Des temples hindous anciens, notamment les fabuleux temples d’Angkor, au Cambodge. Construits entre le IXe et le XVe siècle, ces temples sont célèbres dans le monde entier pour leurs sculptures incroyables. Le plus grand d’entre eux est Angkor Wat, un monument religieux d’abord hindou, puis bouddhiste. Il est toujours un lieu sacré aujourd’hui.

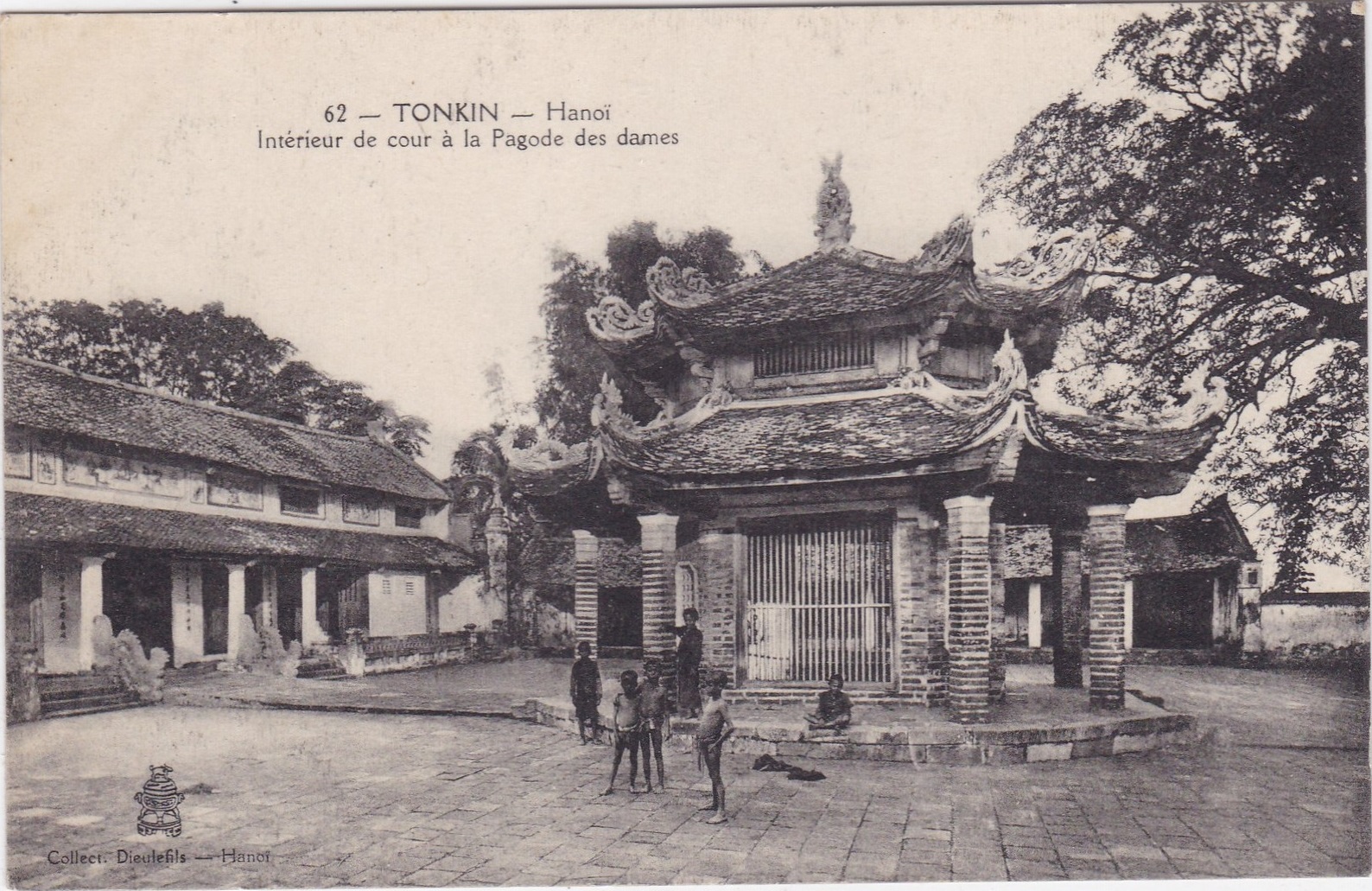

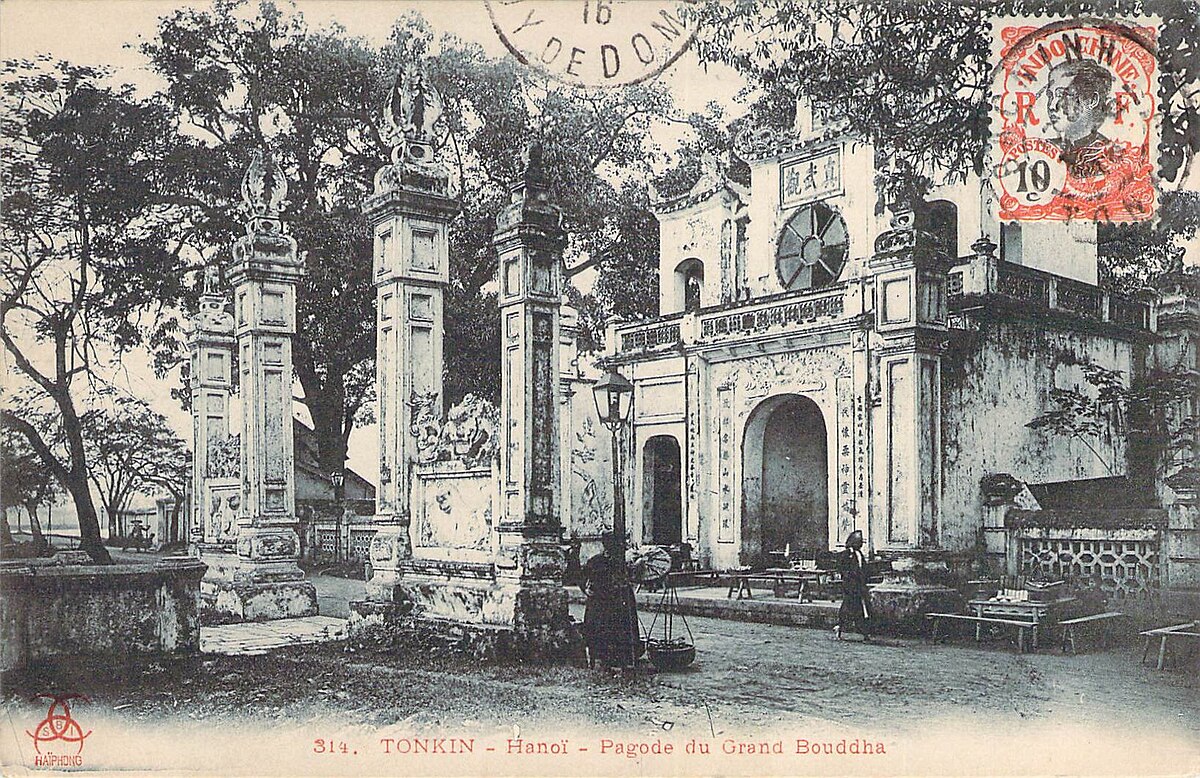

- Des pagodes bouddhistes, très nombreuses au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Ces lieux servent aux prières et aux cérémonies. Elles sont souvent décorées de statues de Bouddha et de dragons, avec des toits recourbés colorés.

- Des maisons des ancêtres dans les villages, où les familles vénèrent leurs ancêtres, brûlent de l’encens, et déposent des offrandes.

Angkor, vue du ciel (Cambodge)

Le Vat Sisakhet au Laos

Pagode à Hanoï

Pagode à Hanoï

Pagode à Hanoï

Avec la colonisation, les Français ont aussi construit leurs propres lieux de culte :

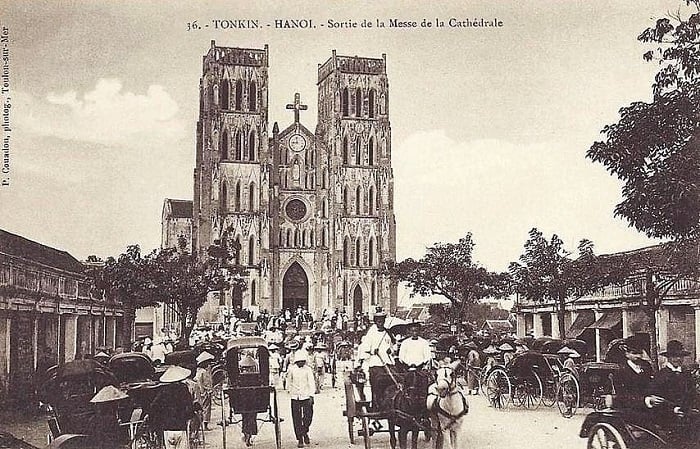

- Des églises catholiques ont été bâties dans les villes, comme à Saïgon ou Hanoï. Elles ressemblent souvent aux églises françaises, avec clochers, vitraux et croix. On y célèbre la messe en français ou parfois en vietnamien.

- Certaines églises sont inspirées de l’architecture gothique ou néo-romane, comme la cathédrale Notre-Dame de Saïgon, construite avec des briques rouges importées de Marseille !

Cathédrale Saint-Joseph à Hanoï

Cathédrale Notre-Dame de Saïgon

Pour en savoir plus, ressources à consulter sur la BNF :

7 – L’Indochine en Lot-et-Garonne

Après des années de colonisation, les Indochinois commencent à revendiquer leur liberté. Dès les années 1930, des mouvements indépendantistes apparaissent, surtout au Vietnam. Lucien en parle dans son carnet de voyage. La situation se tend après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, une guerre éclate entre la France et les indépendantistes vietnamiens, dirigés par Hô Chi Minh. Cette guerre se termine par la défaite de la France à la bataille de Diên Biên Phu en 1954. L’Indochine se divise ensuite en plusieurs pays indépendants : le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Mais que deviennent les personnes qui ont soutenu la France pendant la période de colonisation ? Certaines, comme des anciens soldats, des fonctionnaires, ou des femmes vietnamiennes mariées à des Français, ne peuvent plus rester dans leurs pays devenus indépendants. La France les accueille dans des camps appelés « centres d’accueil ».

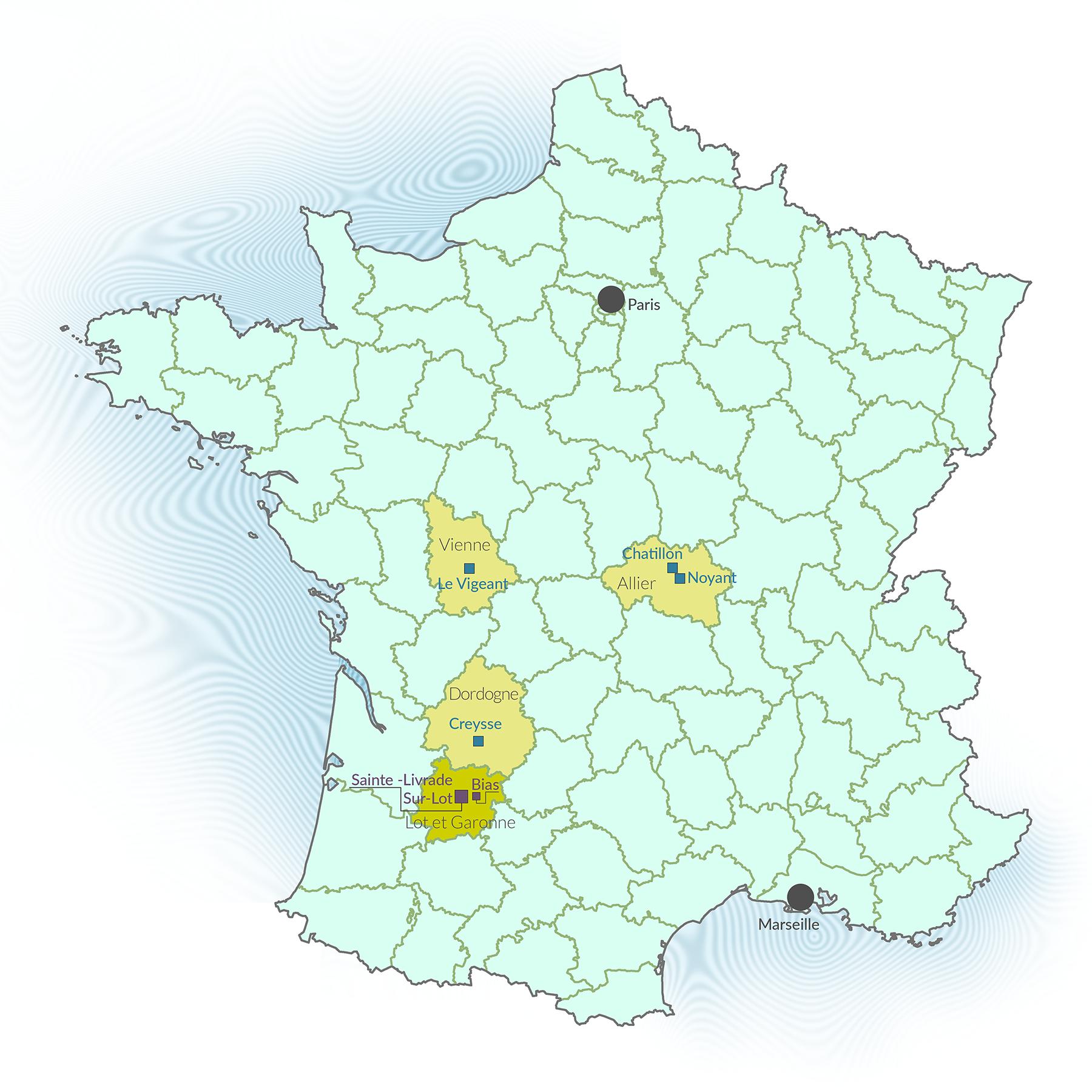

Carte des centres d’accueil pour les rapatriés d’Indochine – Source : CAFI

Le plus connu est le CAFI (Centre d’Accueil des Français d’Indochine), à Sainte-Livrade-sur-Lot, en Lot-et-Garonne. Ce camp a été construit en 1956. Pendant longtemps, les familles y ont vécu dans des conditions difficiles. Aujourd’hui, le CAFI est un lieu de mémoire important, où l’on raconte cette histoire oubliée : celle des personnes venues d’Indochine, de leur exil, et de leur vie en France.

Nous t’encourageons vivement à visiter l’espace mémoriel sur place ou à consulter les nombreuses ressources en ligne.

8 – A la bibliothèque de Lavardac

Quelques unes des ressources sur l’Indochine

Sélection jeunesse

- Roman : Nuage !, Marcelino Truong, 2003

- Roman : Le Secret de Chen, Marcelino Truong, 2003

- Conte : Portée par le vent, Soyung Pak, 2003

- BD : Les mondes perdus (2) : La danseuse d’Angkor Vat, Aucha, 2025

- BD : La concubine rouge, Clément Baloup, Mathieu Jiro, 2012

- Documentaire : La colonisation et la décolonisation françaises, Céline Bathias-Rascalou, 2022

Sélection adulte:

- Roman : Vi de Kim Thuy Paru en 2016

- Roman : Un Barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras, 1998

- BD : Tramp : Cycle Asiatique, Jean-Charles Kraehn, 2011

- Documentaire : Guide de voyage Viêt-Nam, Marc Rousseau, 2005